1. Life Logline:人生のログライン

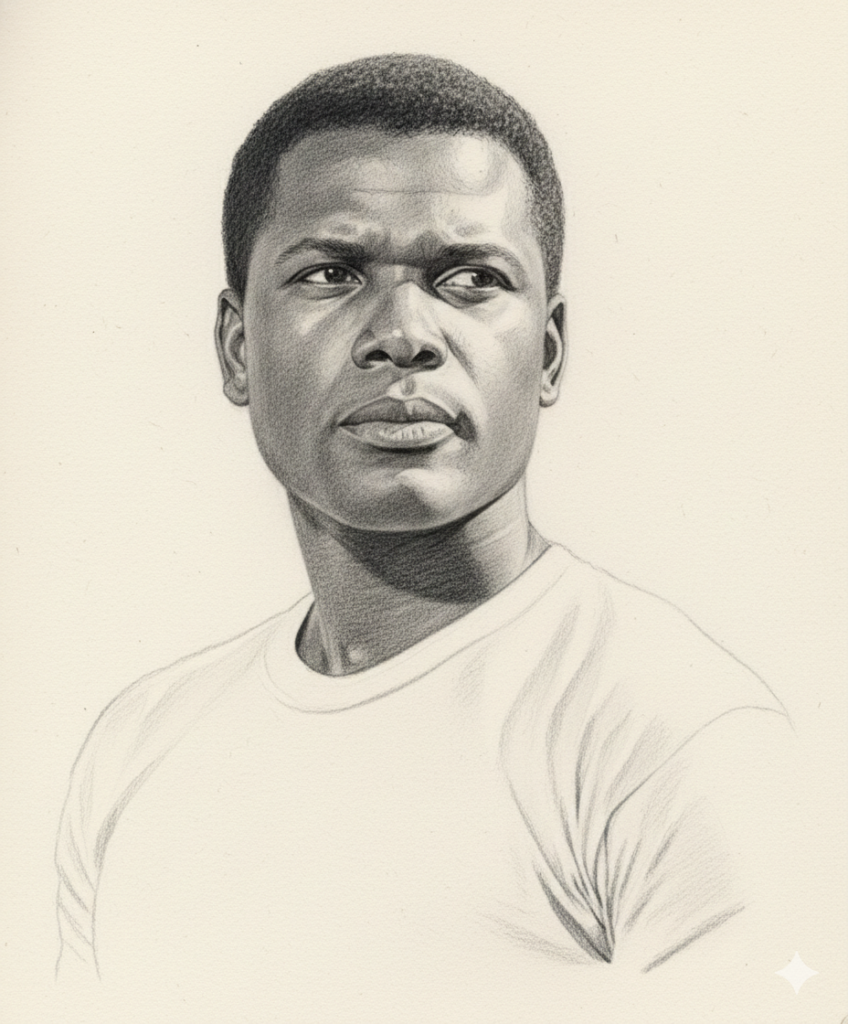

彼は叫ばなかった。ただ静かに、スクリーンの中に立った。 その仕立ての良いスーツと、あまりに知的な瞳。 たった一人の「完璧な紳士」が、世界の偏見を射抜くまでの物語。

2. Scenario Chart:人生のシナリオ

Act 1 [発端]:トマト農家の息子、言葉を失う 1927年、マイアミ。未熟児として生まれ、死にかけながらもバハマの極貧の島で育った少年は、文明を知らなかった。電気も水道もないキャット島で、トマト農家の末っ子として泥にまみれ、空と海だけを見て育った。 15歳でマイアミへ渡った日、彼は初めて「絶望」を知る。それは貧困ではなく、肌の色だけで人間扱いされない「ジム・クロウ法」下の南部の現実だった。バハマでは誰も彼を「黒人」として蔑まなかったが、アメリカでは息をするだけで罪だった。 ニューヨークへ逃げた彼は、皿洗いで食いつなぎながらハーレムの劇団の門を叩く。だが、待っていたのは酷評だった。「その酷いカリブ訛りをどうにかしろ。役者なんて諦めて皿洗いでもしてな」。屈辱。文字すらまともに読めないことを嗤われた彼は、安いラジオにかじりつき、アナウンサーの言葉を必死に真似た。職場のレストランで、ある老ユダヤ人ウェイターが毎晩新聞の読み方を教えてくれたエピソードは、後の彼の知性の礎となる。彼は誓った。「自分を馬鹿にした奴らを、いつか見返してやる」と。

Act 2 [葛藤]:模範的な黒人という「聖人」の呪縛 ブロードウェイでチャンスを掴み、1950年『復讐の鬼』で映画デビュー。彼の武器は、当時のステレオタイプ――陽気な召使いや愚かな道化――を真っ向から否定する「圧倒的な知性と品格」だった。 スクリーンに映る彼は常に理性的で、暴力を振るわず、白人社会のルールの中で誰よりも高潔に振る舞った。1964年、『野のユリ』で黒人俳優初の主演男優賞を受賞。歴史は動いた。彼はハリウッドの頂点に立った。 だが、栄光は孤独とセットだった。「たった一人のスター」である彼は、常に全黒人の期待と、白人社会からの監視を背負わされた。少しでも粗野な振る舞いをすれば、「黒人はやはり野蛮だ」と言われる。彼は完璧でなければならなかった。 60年代後半、公民権運動が激化すると、皮肉にも同胞から批判の声が上がる。「白人に媚びへつらうアンクル・トム」「優等生すぎる」。彼が築き上げた「聖人」のイメージは、変革を求める急進派には「弱腰」と映ったのだ。彼は板挟みの苦悩の中で、自身のアイデンティティを自問し続ける。

Plot Twist [転換点]:世界を変えた平手打ち 1967年、運命の年。映画『夜の大捜査線』のオファーが届く。彼は出演契約にあたり、ある条項を絶対条件として突きつけた。「もし相手が私を叩くなら、私も叩き返す。そのシーンをカットするなら出演しない」。 劇中、彼が演じる刑事は、人種差別主義者の富豪に平手打ちされる。従来の映画なら、黒人はただ耐えるだけだっただろう。だが、ポワチエは即座に、フルスイングで富豪の頬を張り飛ばした。 その乾いた音が、映画館に響き渡った瞬間、世界は変わった。「黒人が、白人を、叩き返した」。それは単なる演技ではなく、数百年の歴史に対する強烈な異議申し立てだった。彼はもはや「許しを請う聖人」ではなかった。対等な人間として、尊厳を持って立ち向かう戦士へと変貌を遂げたのだ。

Act 3 [結末]:静かなる巨人の黄昏 「平手打ち」以降、彼は俳優としてのピークを極め、監督業へとシフトしていく。『スター・クレイジー』などの娯楽作をヒットさせ、デンゼル・ワシントンら次世代の黒人俳優たちに道を譲った。 2002年、アカデミー名誉賞の授賞式。デンゼルは彼にこう告げた。「私はいつもあなたを追いかけてきた。これからもあなたの足跡を追い続ける」。彼は客席から穏やかな笑みを浮かべ、ただ頷いた。 2022年、94歳で死去。その死は、一つの時代の終わりだった。怒りを暴力ではなく「品位」に変えて戦った男。彼は最後の最後まで、誰よりも気高く、静かにその生涯を閉じた。

3. Light & Shadow:光と影

On Screen [銀幕の顔]:ミスター・パーフェクト 彼のトレードマークは、非の打ち所のないスーツ姿と、決して声を荒らげない低音の響き。どんなに理不尽な差別を受けても、決して感情的にやり返さず、論理と倫理で相手を圧倒する。その姿は、白人観客には「安心できる黒人」として、黒人観客には「誇り高い英雄」として映った。彼の演技には常に「私はここにいる。一人の人間として」という強烈な自負(プライド)が滲んでいた。

Off Screen [素顔]:教育への渇望とコンプレックス 極貧の少年時代、学校教育をほとんど受けられなかったことは、生涯彼のコンプレックスだった。だからこそ、彼は誰よりも読書し、誰よりも美しい英語を話そうと努力した。知的な役柄の裏には、必死に独学で教養を身につけた「元・文盲の少年」の汗が染み付いている。また、親友ハリー・ベラフォンテとは長年のライバルであり、時には政治的スタンスの違いで激しく対立したこともあったが、互いに唯一無二の理解者であり続けた。

4. Documentary Guide:必修3作

1. 『野のユリ』(1963年)

- 文脈: 公民権運動が最高潮に達する前夜。彼は東ドイツから亡命してきた修道女たちのために教会を建てることになった放浪の労働者を演じた。ここには人種の壁も、政治的な対立もない。あるのは「人間同士の善意と交流」だけだ。

- 見どころ: 彼がオスカー像を手にした記念碑的作品。「アーメン」と歌う彼の笑顔は、当時のアメリカが夢見た「人種融和」の理想そのものだった。最も愛されたポワチエの姿がここにある。

2. 『夜の大捜査線』(1967年)

- 文脈: キング牧師暗殺の前年。アメリカ全土に暴動と分断の亀裂が走っていた時期。南部の田舎町で殺人捜査に協力するエリート刑事・ヴァージル・ティブス役。

- 見どころ: 前述の「平手打ち」シーンはもちろん、無知な白人警察署長との間に芽生える奇妙な友情も見逃せない。差別と偏見の泥沼の中で、彼が放つ冷徹なまでの知性が、周囲の愚かさを浮き彫りにする傑作ノワール。

3. 『招かれざる客』(1967年)

- 文脈: 異人種間の結婚がまだアメリカの多くの州で違法とされていた時代(※同年、ラヴィング対ヴァージニア州裁判で違憲判決が出る)。彼は白人女性との結婚を彼女の両親に認めさせようとする医師を演じた。

- 見どころ: 彼はここでも「あまりに完璧すぎる男」として描かれる。そうでもしなければ、当時の観客は異人種婚を受け入れられなかったからだ。その「完璧さ」を演じなければならない彼の孤独と、リベラルを自認しながら動揺する白人親たちの偽善が残酷な対比を見せる。

5. Iconic Moment:歴史に刻まれた瞬間

“They call me MISTER Tibbs!” (俺のことは、ミスター・ティブスと呼べ!) ――『夜の大捜査線』(1967年)より

【解説】 南部の田舎町の警察署長が、彼を「ボーイ(黒人への蔑称)」と呼んで嘲笑した時、彼が低い声で言い放った一言。 それまで映画の中の黒人は、名前で呼ばれることさえ稀だった。あるいは、愛称や蔑称で呼ばれてもヘラヘラと笑ってやり過ごしていた。だが、彼は許さなかった。 このセリフは、単なる自己紹介ではない。「私を対等な人間として扱え」「敬称をつけて呼ぶのがマナーだろ?」という、白人社会への強烈な教育的指導だ。彼がこの一言を発した瞬間、スクリーンの前のすべての観客は、背筋を正さざるを得なかった。映画史において、これほど短く、これほど気高い「独立宣言」は存在しない。

6. Re-Cast:現代の継承者

【マハーシャラ・アリ】 現代において、ポワチエが持っていた「静謐な威厳」と「知性的な色気」を継承できるのは彼しかいない。 『グリーンブック』で見せた、差別への怒りを暴力ではなくピアノと品格で昇華させる演技は、まさにポワチエの再来を感じさせた。叫ぶのではなく、ただそこにいるだけで空気を変える「重力」を持った俳優。もしポワチエの伝記映画が作られるなら、彼がそのスーツに袖を通すべきだ。